Nel 1988, tra le manifestazioni del IX Centenario dell’Università di Bologna, è stato pubblicato il volume di vari autori “Alma Mater Studiorum. La presenza femminile dal XVIII al XX secolo”. In copertina (vedi home page) la raffigurazione di un evento storicamente significativo . Maria Delfini Dosi nel 1722, appena diciassettenne, presenta pubblicamente le proprie tesi in diritto pubblico e privato alla presenza della regina Elisabetta Farnese nella sede del Collegio di Spagna. È una raffigurazione aulica e celebrativa, quasi un segnale che l’iniziazione della donna alla cultura accademica è ormai considerata possibile . Anche se, poi, occorrerà attendere dieci anni prima che Laura Bassi Veratti arrivi a conseguire la laurea in Filosofia naturale.

Il secondo capitolo del volume, La cultura extraccademica: le Manfredi e le Zanotti, disegna un quadro di cultura femminile molto diversa e il profilo di quattro figure femminili, le sorelle Manfredi e le sorelle Zanotti . Esse appartengono a due famiglie di scienziati e intellettuali bolognesi e il loro percorso culturale è davvero particolare, perché avviene entro le mura di casa.

Le sorelle Manfredi sono il primo caso a Bologna di donne acculturate nelle discipline fisico-matematiche. Insieme, Teresa Manfredi e le sorelle Zanotti sono poi autrici di testi in dialetto bolognese.

Maddalena e Teresa Manfredi sono sorelle di Eustachio Manfredi, figura centrale del mondo scientifico bolognese del ‘700, matematico, astronomo e ingegnere idraulico , principale artefice, accanto a Luigi Ferdinando Marsili, della preparazione e fondazione dell’Istituto delle Scienze di Bologna . Angiola e Teresa Zanotti sono figlie di Giampietro Zanotti, poeta e storiografo dell’Accademia Clementina delle Arti e del Disegno.

Uno sguardo al contesto famigliare e culturale dei Manfredi è indispensabile per definire le figure di Maddalena e di Teresa. Eustachio Manfredi quando, nel 1701, viene nominato lettore di matematica nell’Ateneo bolognese ha 29 anni ed è capofamiglia delle donne di casa e dei fratelli Eraclito e Gabriele, entrambi matematici. Questo nucleo famigliare si mantiene unito quando nel 1711 il Manfredi diviene astronomo dell’Osservatorio e dell’Istituto delle Scienze di Bologna, allora in via di costituzione.

Sappiamo dalla diretta testimonianza del Manfredi che i fratelli e le sorelle lo aiutano nei calcoli astronomici. Il Manfredi stesso, in una nota manoscritta alla fine della Introduzione alle Effemeridi dei moti celesti (1715-1725), afferma di aver cominciato l’opera nel 1712 e di avervi lavorato negli anni seguenti con l’aiuto delle sue sorelle Maddalena e Teresa, mentre la tavola delle longitudini e delle latitudini era stata calcolata da Maddalena verso il 1702 o il 1703.

Le Effemeridi astronomiche erano un’opera di astronomia pratica di grande estensione, con la quale il Manfredi riprendeva e continuava gli studi del suo predecessore, il grande astronomo Gian Domenico Cassini – cui, fra l’altro, è stata intitolata la sonda progettata dalla N.A.S.A. e dall’E.S.A. che, dal 1997 al 2017, ha studiato il sistema di Saturno - che aveva lasciato Bologna perché chiamato da Luigi XIV a dirigere l’Observatoire Royal a Parigi. Frutto di anni di osservazione astronomica e di calcoli matematici complessi, Le Effemeridi contribuirono in modo decisivo a stabilire, non solo in Italia, la fama dell’Osservatorio e dell’Istituto delle Scienze bolognese.

All’origine di questa perizia delle Manfredi nei calcoli non è da presumere una formazione scolastica regolare più che elementare, fuori dalle pareti di casa. Si può ipotizzare la frequenza presso uno di quei conventi di monache terziarie che a Bologna iniziavano alla lettura e al calcolo e ai lavori di ricamo e di cucito le fanciulle della piccola borghesia com’erano, ad esempio, quello di S. Martino in via del Borgo S. Pietro o quello delle terziarie francescane detto del Pozzo rosso in via Orfeo. Si deve allora pensare che il processo di acculturazione di Maddalena e di Teresa sia avvenuto gradualmente per gli ammaestramenti dei fratelli e per una sorta di osmosi, attraverso i quotidiani contatti con gli amici e gli studiosi della loro cerchia.

I primi studi astronomici del Manfredi si erano infatti tenuti in casa Manfredi e fino al 1694, sempre in casa Manfredi, si radunava l’Accademia degli Inquieti, vero e proprio nucleo generativo della futura Accademia delle Scienze. Il frontespizio (Fig. 1) de La Chiaqlira dla Banzola (La ciarliera della panchetta) traduzione in dialetto bolognese del Cunto de li cunti di Giovan Battista Basile, sempre opera delle nostre poetesse, potrebbe anche essere un ritratto del gruppo o, perlomeno, ci dà un’idea attendibile di un contesto culturale di quel tipo Nella diversità dei ruoli, del livello culturale e, perfino, dei registri linguistici - perché alle donne era preclusa la conoscenza del latino - le donne di casa vengono ammesse a condividere l’attività intellettuale della componente maschile con una grande coesione famigliare e di gruppo. Le sorelle Manfredi sono, per così dire, delle intellettuali di riflesso, esecutrici diligenti e bene addestrate, che praticano una sorta di artigianato intellettuale.

Esse sono le antesignane di alcune matematiche del ‘900 che lavorarono anch’esse, in sordina: come la fisica e matematica Mileva Maric, prima moglie di Albert Einstein, che può aver avuto parte consistente negli studi preparatori delle teorie di Einstein. O come le tre matematiche afro-americane (Fig. 2) che lavorarono alla N.A.S.A. durante la “Space Race” degli anni ’60 e calcolarono le traiettorie di volo per il progetto Mercury e per altre missioni: Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson.

A tutte queste donne si addice la definizione di Hidden Figures, figure nascoste, che è il titolo del film dedicato a queste ultime nel 2016.

Si è detto che Teresa Manfredi e Angiola e Teresa Zanotti sono autrici di testi in dialetto bolognese.

Sono donne dedite, con piglio pratico e sbrigativo, alle faccende domestiche, sempre in spirito di solidarietà e fattiva collaborazione con gli intellettuali della famiglia, in strettissima amicizia e consuetudine di vita fra loro. Esse rivendicano il diritto di divertirsi nel tempo libero, creando rime satiriche e contrasti poetici scherzosi in dialetto bolognese e traducendo liberamente una raccolta di novelle come Lo cunto de li cunti. La traduzione del Bertoldo con Bertoldino e Cacasenno in dialetto bolognese è opera loro.

Nel 1736,un gruppo di autori bolognesi molto noti aveva trasformato l’operetta del ‘600 in prosa Il Bertoldo con Bertoldino e Cacasenno del cantastorie di S. Giovanni in Persiceto Giulio Cesare Croce e di Adriano Banchieri, di tradizione popolaresca e realistica, nella forma colta dell’ottava, pubblicandola con le illustrazioni dell’incisore Ludovico Mattioli.

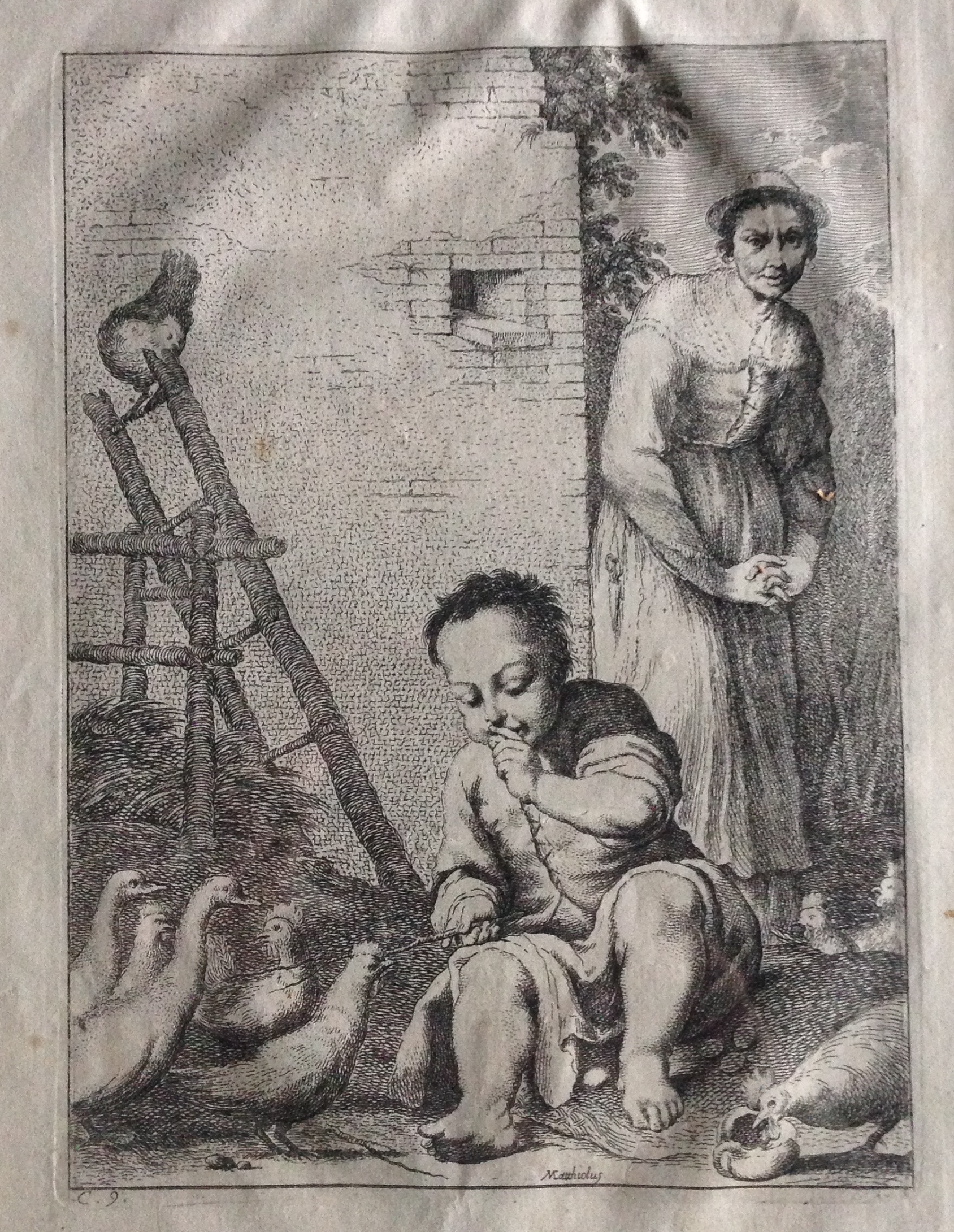

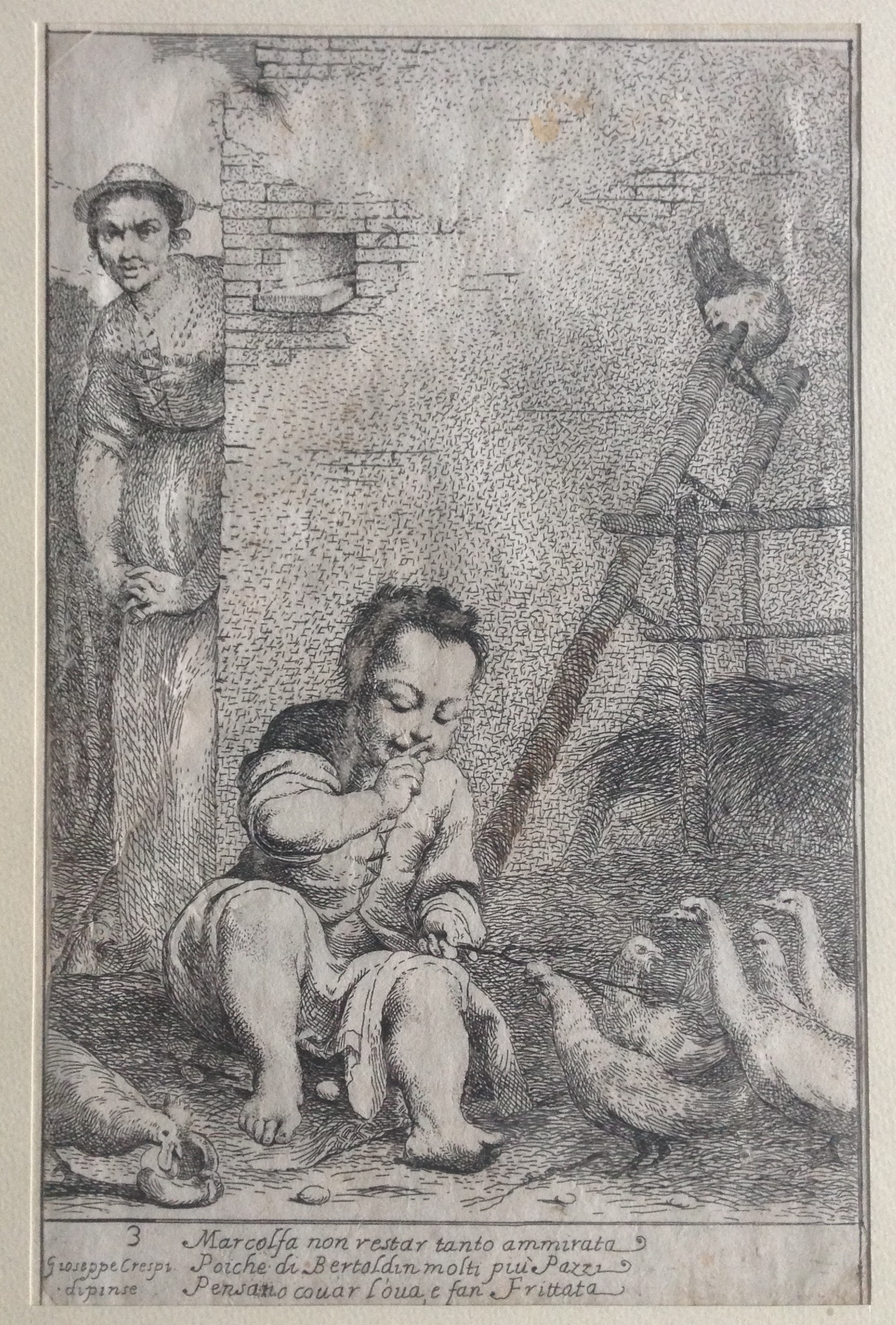

Il Bertoldo, la storia del villano dalle scarpe grosse e dal cervello fino, che diventa il più ascoltato consigliere alla corte del re Alboino, aveva avuto un tale successo nel corso del ‘600 che il pittore Giuseppe Maria Crespi (Fig. 3) verso il 1710 ne aveva tratto 20 disegni, incisi poi all’acquaforte.

Le incisioni in rame del Crespi erano divenute poi quasi inservibili per le molte copie che se ne erano fatte. L’incisore Ludovico Mattioli le aveva allora ricopiate con l’occhio alla stampa e non al rame, e dunque con immagine speculare (Fig. 4) rispetto al modello, e con l’aggiunta di qualche particolare al disegno essenziale del Crespi.

Nel 1740 la quinta impressione del Bertoldo, di formato e di costo minore delle precedenti, recava, in aggiunta al testo poetico in lingua, una traduzione in dialetto bolognese. Ne erano autrici Teresa Manfredi e Angela e Teresa Zanotti. In una città come Bologna che manteneva intatta la pratica del dialetto, la versione in lingua bolognese allargava la fortuna del Bertoldo ad una più ampia e definitiva fascia di lettori.

Diamo un saggio del testo in dialetto bolognese: è l’episodio della burla dell’uccello:

Il messo della regina reca un’ambasciata al re: la regina chiede che le donne abbiano, di lì in avanti, potere decisionale e di poter “dutturar:

15

“Sgnor, la so sposa è quella ch’ m’a mandà,

per riverirla tant tant da part so,

e pr prgarla d’una carità,

con la speranza ch’ la n’ i diga d’no:

la di s, ch’ l’as va accurzend da varj qtà,

ch’ la donna n’è stimà, ch’ la donna ‘n po

cmandar, es s’maraveja, ch’ lj n’procura

d’ far cgnussr al mond, ch’ la po far qualch figura.

Signore, la sua sposa è quella che mi ha mandato, per pregarla di un favore, / con la speranza che non le dica di no: / dice che si sta accorgendo da diversi fatti / che la donna non è stimata, che la donna non può / comandare e si meraviglia che lei non provveda / a far conoscere al mondo che la donna può fare qualche figura.

16

S’arcordla brisa quel, ch’la donna ha fatt?

ch’la l’ha purtà nov mis con tant strascin,

e po, ch’l al parturì, ch’ l’ ai dè il so latt,

e ch’ l’ al cunava prch la stiss bunin?

La donna l’ ha tgnua cà tant volt d’arpiatt

Dal pà, quand l’ an’ avè fatt al latin,

pr pora, ch’ l’ an buscass di calz dedrj,

e quest vgnè de l’amor ch’ l’ avè pr lj.”

Non si ricorda quello, che la donna ha fatto? / che l’ha portato nove mesi con tanta fatica, / e poi, che lo ha partorito, che gli ha dato il suo latte, / e che lo cullava perché stesse buonino? / La donna l’ha tenuto tante volte a casa di nascosto / dal papà, quando non aveva fatto il latino, / per paura che buscasse dei calci di dietro, / e questo proviene dall’amore che aveva per lui.

Il re non sa come cavarsi dall’impiccio; la regina non gli dà tregua: le donne vorrebbero “dutturar” perché non stanno nella pelle dalla voglia di portare i pantaloni. E il re chiede aiuto a Bertoldo:

23

E al re s’volta a Bertold: Bertold mi car,

car Bertold, car cumpagn, a car amigh;

A i è un’imbroi, ch’m da da suspirar;

Ch’sj maldett a chi vliss aver d’sti intrigh:

L’donn vren qui innanz pser dutturar,

e la Regina cmenza a torla migh;

Sti donn, sti bendett donn gli in aqsì vagh,

Ch’lor n’stan quin infin, ch’n portn’l bragh;

E il re si volta a Bertoldo: […] c’è un imbroglio che mi dà da sospirare; /

Che sia maledetto chi volesse avere un intrigo così: /Le donne vorrebbero di qui in avanti poter dottorare, / e la Regina comincia a non voler sentire ragioni; / queste donne, queste benedette donne non stanno nella pelle

dalla voglia di portare le brache.

Bertoldo escogita la beffa dell’uccello: le donne saranno ammesse alle decisioni che contano nel consiglio del re se restituiranno al re, senza manometterla, la scatola che viene loro consegnata:

32

Es fè al servizi, ch’ an s’ pseva far di più;

el donn avn la scattla in t’l so man.

Da l’algrezza più d’una saltò in su,

e più d’do s’missna a far al baraban:

mo siccom quest è un sess, pur trop pr lù,

ch’è sempr stà curios, cmod tutt al sann,

e i vign vuja d’avrir la scattla mo

dsen pur al ver, a in fu fra lor, ch’diss d’no.

Si fece la consegna, che non si poteva far meglio; / le donne avevano la scatola nelle loro mani: […] / ma siccome questo è un sesso, pur troppo per lui, / che è sempre stato curioso, come tutti sanno, / venne loro voglia di aprire la scatola, / diciamo pur il vero, ci fu tra loro, chi disse di no.

33

Una dseva: signor no, prche s’al fen

A ch’al Re al sava, al s’prev fors instizir;

e un’altra i arspundeva: s’ai guarden

chi è quella qui tra d’un, ch’i al vuja dir?

E una gran art cigava: avren, avren,

Ch’sta volta l’è trop bel al dsubdir;

ed fevn tutt insem si gran sussur,

ch’al cumpagn mi n’cred, ch’sippa in t’al pladur.

Una diceva: signor no, perché se lo facciamo / e il re lo venga a sapere, potrebbe forse stizzirsi;/ e un’altra le rispondeva: se guardiamo / chi è qui tra noi quella, che glielo voglia dire? / e una gran parte strillava: apriamo, apriamo, / che questa volta è troppo bello disubbidire; / facevano tutte insieme così gran mormorio, / che non credo ce ne sia uno simile.

34

Es fu miracl, ch’a n durass degli or,

e ch’in s’dissn di pugn, cmod am l’asptava,

anzi ‘l conclusin pr finir l’armor,

d’vler battr al nas in quel, ch’n’i impurtava.

L’stavan attenti, con un gran favor

A qla scattla, ch’s’avreva, es n’s’parlava,

mo ch’m l’vistin ql’usell, ch’vulava vj

se n’dissn un gran dsprpust gli razzon drj.

Fu un miracolo che non andassero avanti delle ore, […] anzi conclusero, per finire il rumore, / di voler mettere il naso dove non avrebbero dovuto. / Stavano attente, con un gran interesse / a quella scatola che si apriva e nessuna parlava, / ma appena videro quell’uccello che volava via, / se non dissero un grande sproposito ci andarono vicino.

36

El s’missn po a gridar: guarda un usell!

Un usell, ch’vola vj! O grand destin!

Chi n’farà dir mo adess, ch’usell fuss quel,

ch’pr avern un altr an s’pinsarè a quattrin.

Chi sdeva, ch’era un tord, e chi un franguell,

chi un beccafigh, chi un merl, e chi un gardlin,

es eran aqsì inspirtà, e fora d’lor,

ch’dà la rabbia ‘l s’mursgava da pr lor.

Si misero poi a gridare: guarda un uccello! / un uccello che vola via! O gran destino! / ma chi si farà dire adesso, che uccello fosse quello, / che, per averne un altro non si baderà ai quattrini. / Chi diceva ch’era un tordo, e chi un fringuello, / chi un beccafico, chi un merlo, e chi un cardellino, / erano così spiritate, e fuori di senno, / che da la rabbia si morsicavano da sole.

(Bertoldo, 1740, canto III, ottave 15-36)

Da: Ilaria Magnani Campanacci, La cultura extraccademica: le Manfredi e le Zanotti in AA.VV., Alma Mater Studiorum. La presenza femminile dal XVIII al XX secolo, Bologna, CLUEB, 1988, pp.259.